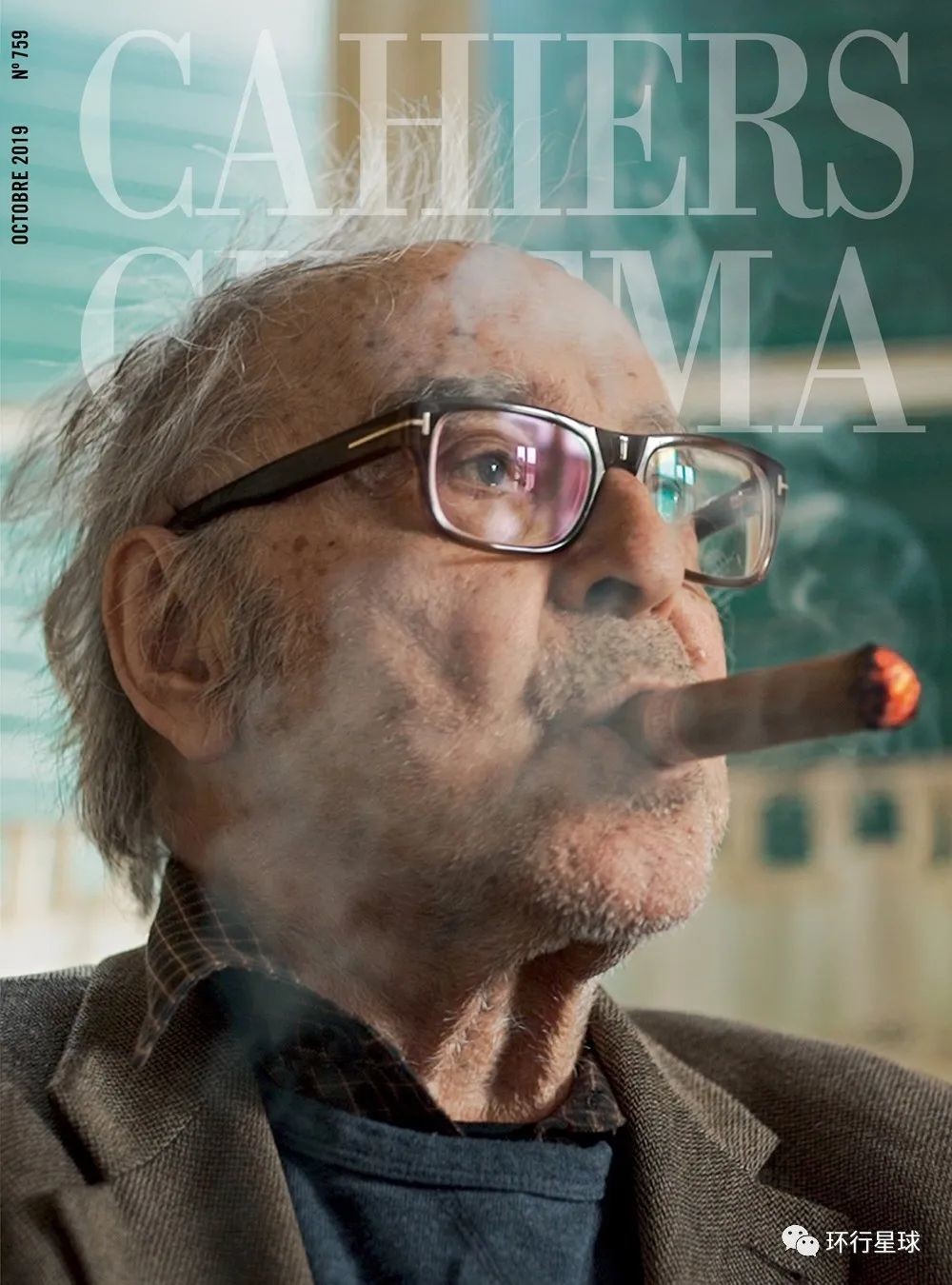

据多家法国媒体报道,2022年9月13日,法国导演戈达尔在瑞士选择和接受了辅助自杀,享年91岁。至此,法国电影新浪潮曾经搅动风云的大师们均已离世。

享誉全球的导演有很多,但似乎唯有戈达尔,他的一切都是关于电影。他一边用影像揭示影像的虚假,一边留下名言“电影是每秒24帧的真实。”连他在疫情期间连线直播,都能引发对电影本质和可能性的探讨。连他晚年避世偶尔闪现在谷歌街景,都像是对媒介-现实(media-reality)的某种评论。

出生于1930年的戈达尔在经历了“高考失利”、“复读”和“二战”后,在19岁入读巴黎索邦大学人类学专业。

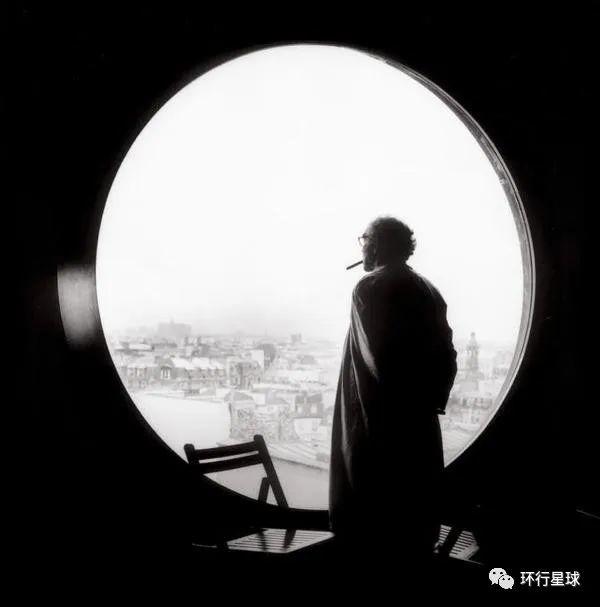

不过,他大部分时间都流连在巴黎星罗棋布的影院和影迷俱乐部。在那里,他结识了此后的同道:特吕弗、里维特、夏布洛尔……二战后,迷影(cinephile)潮席卷法国,1951年,《电影手册》应运而生,并成为最具影响力的评论杂志。戈达尔作为影评人的生涯就此开启。

“在《手册》,我们所有人都将自己视为未来的导演。”在他看来,写与拍、评与导是一致的。“如果电影消失,我将转向电视;如果电视也消失,我将回归纸和笔。”

《电影手册》重访 让-吕克·戈达尔

在戈达尔的代表作之一《狂人皮埃罗》(1965)里,皮埃罗遇到了一位美国导演。后者告诉他,电影是关于爱、恨、动作、暴力和死亡;一言以蔽之,关于情感。这类将电影和表征(representation)或叙事(narrative)的等同,正是戈达尔所拒绝的。

二战和大屠杀的惨痛历史迫使欧洲人反思。法国电影界争论着电影的政治性:既然电影是一种文化产品,依赖于资本主义经济的生产和流通体系,自然也服务于资本主义的意识形态。大到电影的历史叙事,小到一个镜头本身,都是意识形态机器的一部分。

如此,电影何为?

当其他导演或诉诸现实主义,或诉诸叙事和美学的革新时,戈达尔的实践被后世学者总结为“反电影”(counter-cinema)——

戈达尔的电影不遗余力地暴露电影作为意识形态机器的运作机制:人们走进电影院这个柏拉图洞穴,坐进狭窄的座位,准备认同某个角色,准备经历Ta的情境。

而戈达尔的电影则时时呐喊:假的!他打破“第四堵墙”,让演员直接望向观众,拍摄导演向演员说戏的时刻,拍摄演员说错台词的时刻,保留“action”前那通常被剪掉的准备场景,用廉价红色颜料充当血液……线性叙事的湮灭、跳切、间离、声画错位、宛如抽象画的颜色使用……今日电影已熟练运用的“实验”手法,是戈达尔玩滥了的策略。

转自:环行星球